Amiche e amici, come state? Io bene, ma scosso. Per l’occasione, sono qui a Villa Bassi Rathgeb a suggerirvi entusiasta la mostra fotografica Women power, una raccolta di scatti d’autore che ha come fil rouge il tema spesso trattato, ma mai di rado credendoci troppo: il potere delle donne. Un misto di bellezza, rabbia, ammirazione, e quella sensazione di essere appena uscito da un incontro che non volevi finisse. Una mostra che non si limita a esporre fotografie, ma le mette in dialogo — o in conflitto — con noi.

Appena varcata la soglia della villa, l’occhio inciampa nel contrasto: gli stucchi, i soffitti affrescati, la compostezza di una dimora veneta del Settecento da un lato, e dall’altro i volti, le mani, gli sguardi delle protagoniste dei grandi fotografi dell’agenzia Magnum Photos: è un cortocircuito estraniante.

La mostra — curata da Walter Guadagnini e Monica Poggi — è un percorso in sezioni, che spaziano dalla famiglia alla guerra, passando per i miti della bellezza, la crescita, l’identità. Si propone come un viaggio (non retorico) nell’universo femminile, raccontato da due punti di vista: le donne che fotografano e le donne fotografate. “E tu, dove sei in questa storia?”, ti chiedi. È una scommessa elegante, che alterna momenti di dolcezza e momenti di resistenza.

Ingresso – “Famiglia / Crescita”

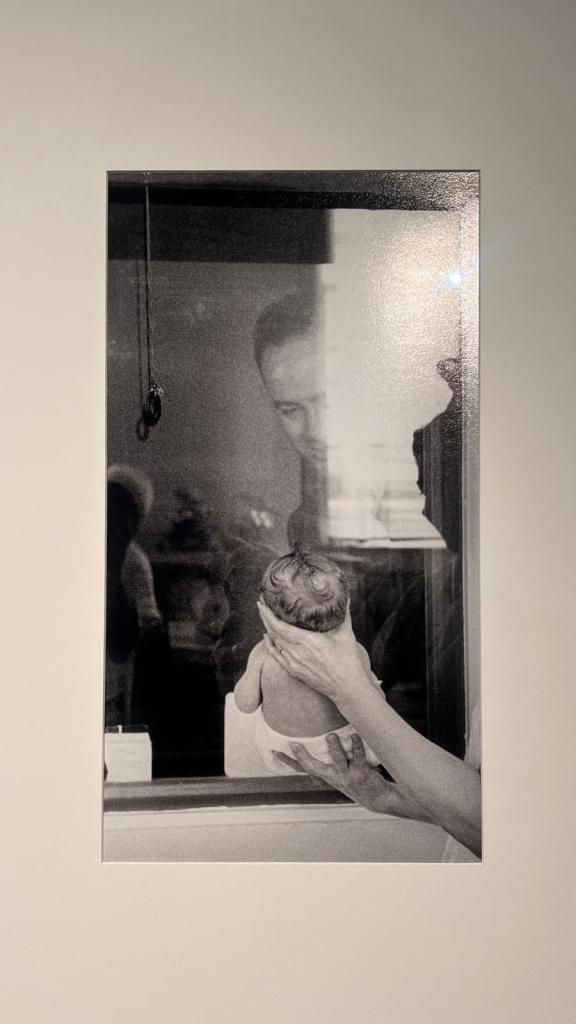

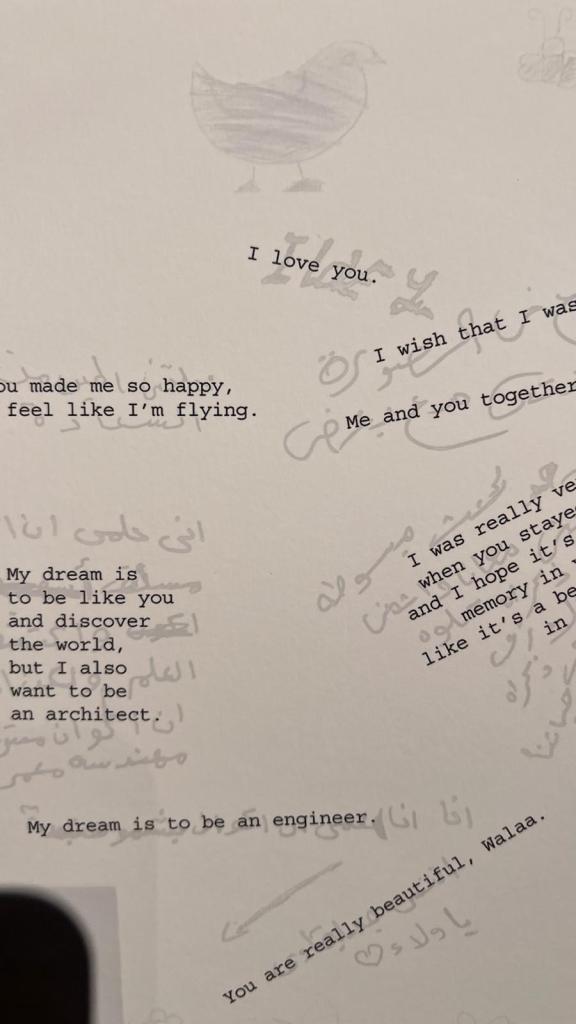

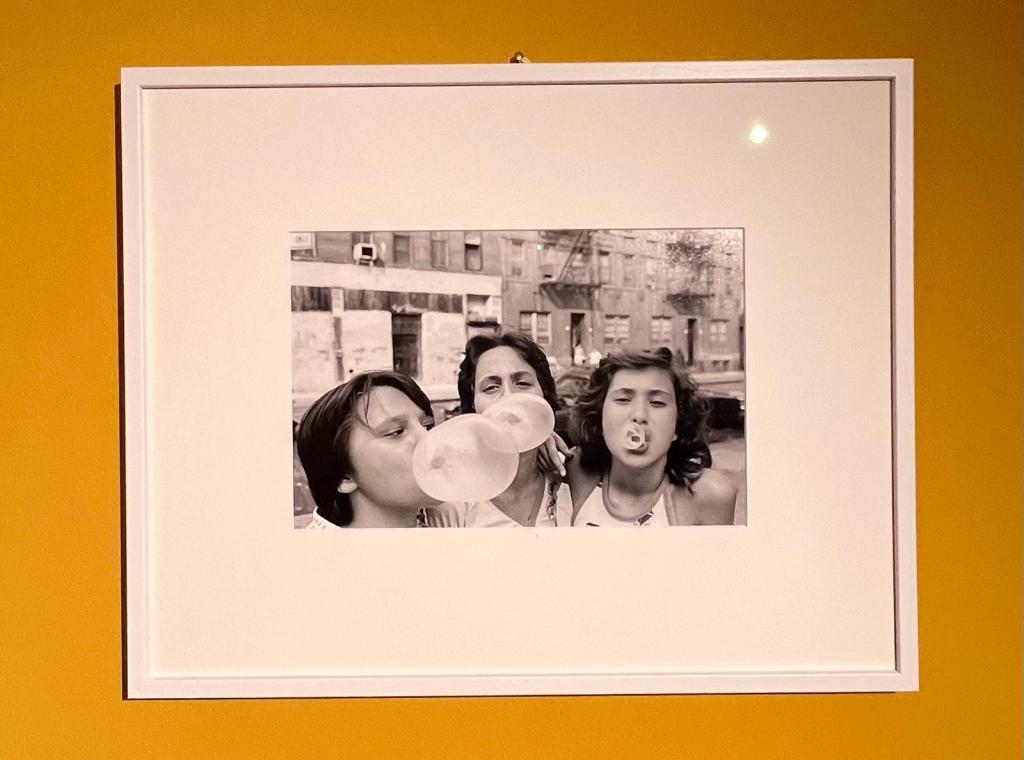

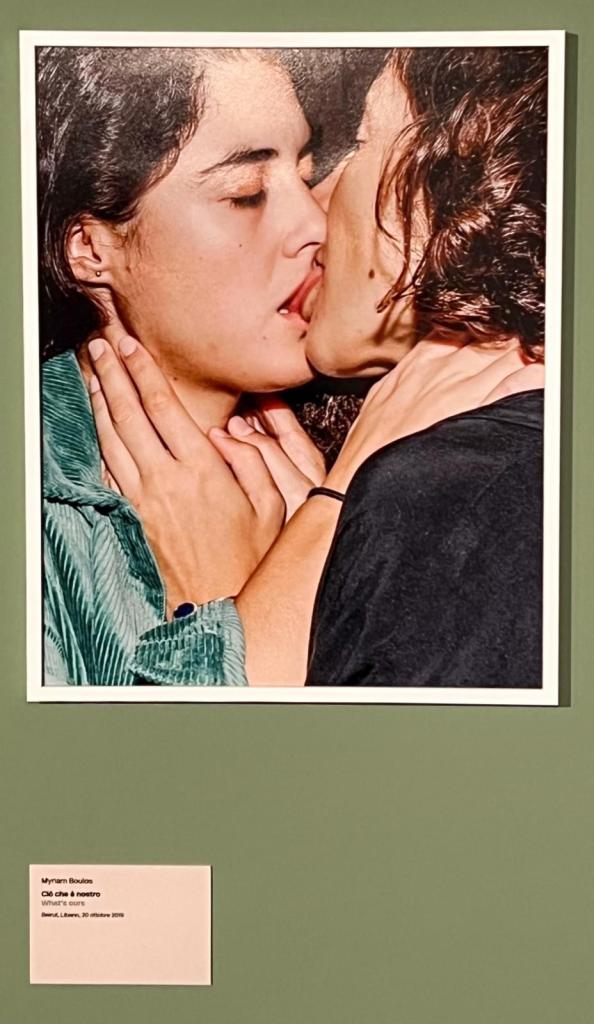

Appena entrati, incontriamo immagini che sembrano familiari, ma non comode. Il progetto First five minutes of a baby’s life, direttamente dagli anni ’50 attraverso le lenti di Eve Arnold: dopo aver perso il proprio bambino e caduta in depressione, decide di ritrarre i primi cinque minuti di vita dei bambini, direttamente in sala parto. Poco più in là, sguardi di ragazzini e poi di adolescenti. Qui risuonano le fotografie di autrici che scopro solo ora, come Alessandra Sanguinetti (ironiche, coloratissime e di impatto) e di Myriam Boulos, che esplorano la crescita femminile nei contesti familiari come luogo di formazione e trasformazione.

Sala “Identità”

Proseguendo, entriamo in una stanza più raccolta, silenziosa. Le pareti sono neutre, in modo che i volti risaltino. Qui ci sono ritratti intensi: donne che non posano per essere guardate, ma guardano. Tra queste, spicca il nome di Inge Morath, la fotografa che con delicatezza ha saputo cogliere l’essenza del soggetto più che il suo contorno.

Ancora, gli sguardi sospesi e vulnerabili di Ferdinando Scianna. Lo scatto si apre a riflessioni: identità come costruzione, identità come eredità, identità come scelta. Bella e potente la fotografia di Newsha Tavakolian, locandina dell’evento: una donna iraniana ritratta con guantoni rossi da boxe nel mezzo di una strada deserta. L’abito scuro, lo sguardo fisso, il corpo teso: sembra pronta a combattere, forse contro il silenzio. È un’immagine muta che urla, un manifesto di resistenza interiore.

C’è il resoconto delle manifestazioni di protesta in Polonia, quando il governo ha proposto di mettere l’aborto fuorilegge. Un movimento di colori, di amore, di paura e rabbia durato settimane.

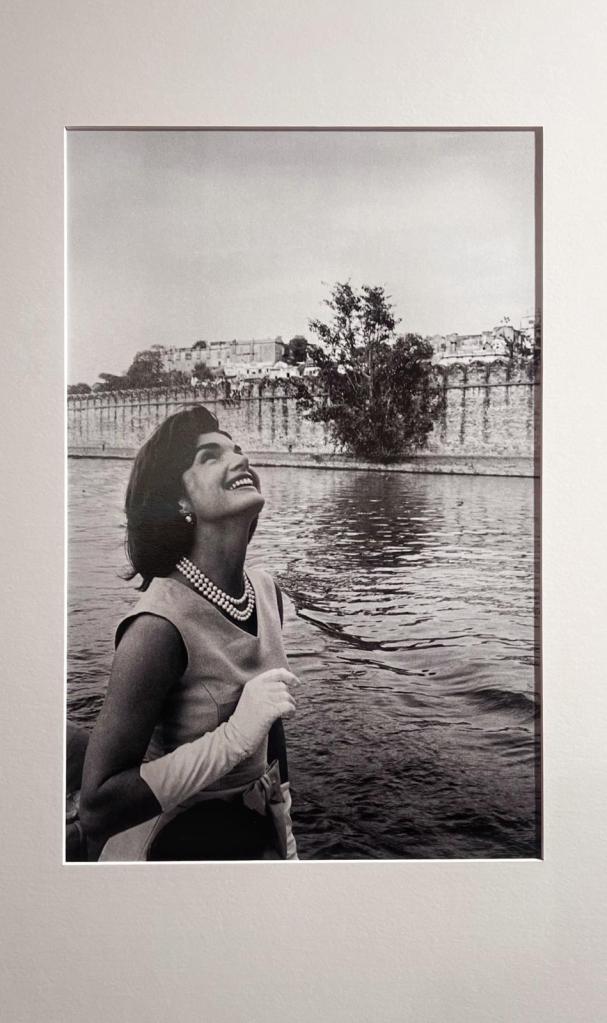

Sala “Miti della bellezza / Fama”

Il ritmo cambia: la luce diventa più contrastata, le pose più calibrate. Qui le fotografie riflettono il gioco (e la prigionia) dell’apparire femminile. Qui la mostra ti sorride — ma non troppo. Le immagini sembrano dire: “Vuoi la leggerezza? Eccotela. Ma sappi che pesa anche questa.” Ed ecco Jackie Kennedy, dalla gioia alla tragedia.

Ci sono scatti che giocano con l’idea della femminilità costruita, e ti accorgi che quella posa, quell’acconciatura, quel sorriso perfetto, non sono affatto ingenui. Una modella che si sistema i capelli guarda verso il fotografo con un mezzo sorriso, come a dire: “Lo so, ma lasciami fare”. Le autrici e gli autori mettono in scena la bellezza come mito e come riflessione. Una star del cinema anni ’60, dietro le quinte, sguardo perso verso lo specchio che la riflette. Abbiamo la posa glamour, ma anche la fragilità di chi sa che quel riflesso è un contratto. Il gioco è sottile: essere vista, ma scegliere di non restare intrappolata.

Un altro ritratto: donna in abito da sera rosso, testa leggermente reclinata, un grappolo di luci sullo sfondo. La posa è perfetta, quasi iconica, eppure la mano non del tutto rilassata tradisce un’attesa. È il mito che con ironia cammina accanto alla consapevolezza.

Sala “Battaglie politiche / Guerra”

Forse la sezione più potente: la fotografia diventa testimonianza. Qui troviamo i lavori di fotografe come Susan Meiselas e Newsha Tavakolian, che hanno raccontato donne in zone di conflitto, donne che resistono come le soldatesse delle FARC in Bolivia. Leggere le loro storie è esperienza viva: la ragazza che ha smesso di studiare a 13 anni e ha preso il fucile in mano per combattere perché “era tutto quello che sapevo fare”, la dottoressa che ha lasciato la città per la giungla “per combattere per la giustizia”. “La prima cosa che vorrei fare una volta finita la guerra è colorarmi le unghie”

Uno scatto: una donna in divisa, elmetto leggero, in mezzo a macerie. Il bianco e nero accentua ogni ruga, ogni ciocca di capelli fuori posto, lo sguardo di chi non ha tempo di essere fragile. Non è eroismo spettacolare. È sopravvivenza. È presenza.

Un altro: una manifestante con cartello alzato, volto sudato, occhi fissi nel mirino della fotografa. La foto è ferma — eppure c’è un movimento interno: la lotta che pulsa dietro quell’immagine. Il corpo è spesso segnato, ma lo sguardo manda chiari messaggi: “Ci siamo. E non ci fermiamo”.

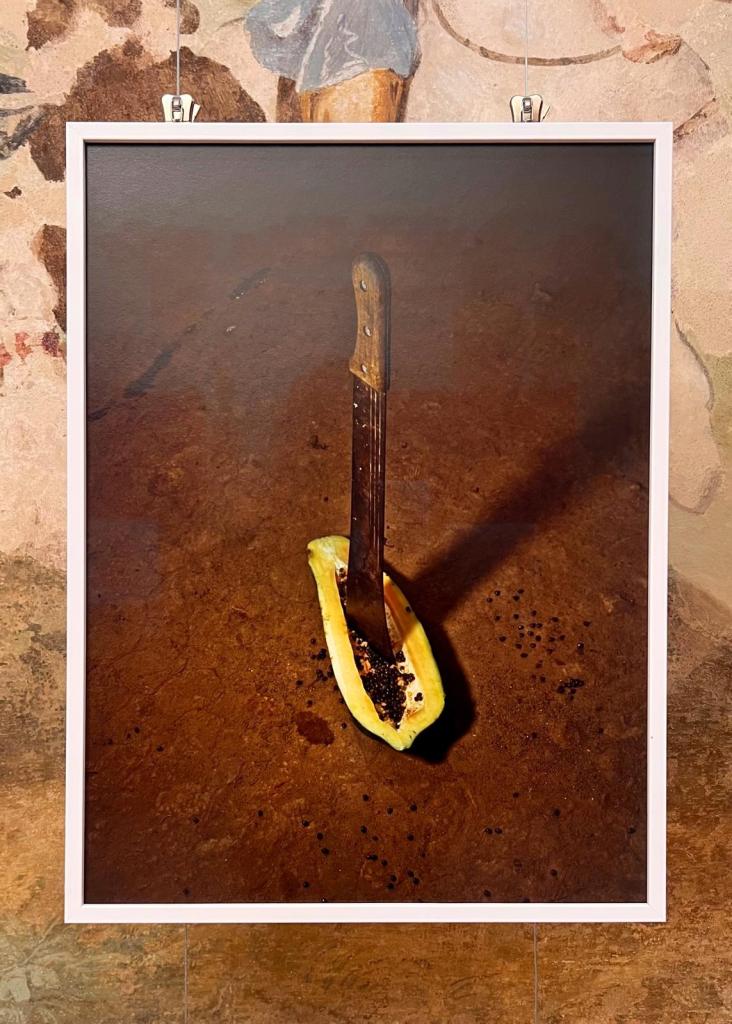

Sala “Corpo / Rappresentazione”

Infine, la mostra si chiude con riflessioni sul corpo femminile, sul suo potere e sulla sua rappresentazione. Non è una sezione urlata: anzi, è meditata, quasi intima. Le immagini mettono in evidenza che il corpo «femminile» non è solo soggetto, ma soggetto che racconta, tra luci filtrate e interni domestici, penombra e corpi di spalle. È il racconto dell’essere, più che dell’apparire. Non c’è voyeurismo, bensì serenità. Il potere — qui — è anche la scelta di non mostrarsi completamente, di restare parzialmente invisibile pur essendo intera.

L’allestimento accompagna bene questo continuo oscillare tra forza e fragilità, tra racconto politico e confessione privata. Le didascalie descrivono la profondità degli scatti come la cronaca deve fare, senza giudizio e senza ingerenza: allo spettatore viene solo chiesto di restare, di guardare un po’ più a lungo. In certi momenti, ho avuto la sensazione che le fotografie fossero vive, che respirassero nel silenzio dei saloni affrescati.

È una mostra che non si prende la briga di spiegarti nulla, e per questo funziona. Ti scuote senza bisogno di slogan. Ti mette davanti al fatto che la potenza femminile non ha bisogno di essere rivendicata a parole: è lì, nelle mani che reggono una bandiera, nelle rughe di una madre, nello sguardo diretto di chi non chiede permesso.

Questo “itinerario” è solo un assaggio: la vera forza della mostra è che ogni sala, ogni fotografia, ti impone di fermarti. Quando esci dalla Villa, ti sorprendi a pensare non tanto alle donne fotografate, ma da loro. Perché la mostra è doppia: riguarda chi guarda e chi è guardato.

Alla fine, uscendo, mi è rimasta in mente una frase che nessuna fotografia pronuncia ma tutte suggeriscono: Non serve essere forti, basta non smettere di esserci. Ed è forse questa la sintesi più onesta di Women Power: la presenza come forma di potere, la dignità come linguaggio, la fotografia come testimonianza che il mondo cambia anche da un’inquadratura alla volta.

Scopri di più da

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.